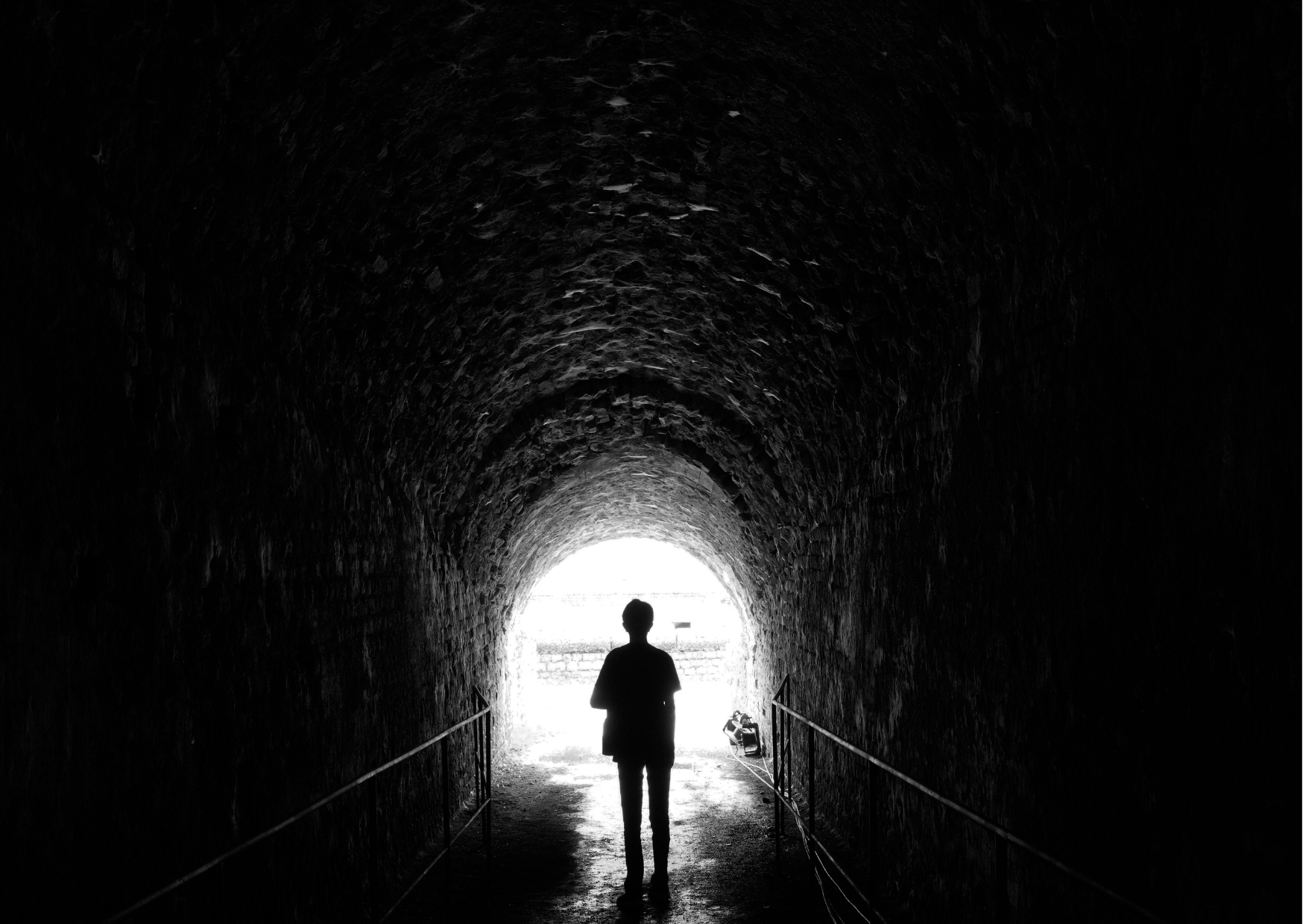

Im Rahmen der Entlassung von Strafgefangenen wird eine Resozialisierung und Rehabilitierung angestrebt. Als Ziel der Resozialisierung wird die Wiedereingliederung in die Gesellschaft verstanden, um ehemaligen Häftlingen ein eigenständiges Leben zu ermöglichen und erneute Straftaten zu verhindern. Eine solche Resozialisierung wird bereits vor Entlassung im Gefängnis angestrebt (z.B. durch Arbeitsprogramme), ist mit der Entlassung jedoch nicht abgeschlossen. Die Resozialisierung von Strafgefangenen ist eine zentrale gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die eine gesellschaftliche Teilhabe und Unterstützung nach der Entlassung fordert. Ehemalige Strafgefangene sind jedoch nach der Entlassung mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert, die eine Resozialisierung erschweren.

Eine der größten Herausforderungen stellt die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt dar. Ein Großteil ehemaliger Strafgefangener ist aufgrund der strafrechtlichen Verurteilung nach Entlassung nicht in der Lage eine Beschäftigung zu finden. Das Ausbleiben einer dauerhaften, lohnenden Beschäftigung und das Scheitern der Stabilisierung eigener wirtschaftlicher Ressourcen gelten als Hauptgründe für die Rückfälligkeit nach der Entlassung. Da sich die Beschäftigung ehemaliger Strafgefangener als Möglichkeit zur Verringerung von Kriminalität und Rückfälligkeit ergeben hat, ist die berufliche Wiedereingliederung als eine essentielle Komponente der ganzheitlichen Resozialisierung von Haftentlassenen zu verstehen. Die bisherige internationale Forschung weist jedoch darauf hin, dass ehemalige Strafgefangene insbesondere im beruflichen Kontext, Stereotypen ausgesetzt sind, die ihre beruflichen und zwischenmenschlichen Kompetenzen in Frage stellen und ihre Einstellungswahrscheinlichkeit erheblich reduzieren. Studien belegen eine geringe Bereitschaft von Arbeitgeber:innen, Haftentlassene einzustellen, wobei Merkmale wie Unternehmensgröße, Branche, Art der Straftat oder ethnische Zugehörigkeit diese Diskriminierung weiter verstärken können. Für Deutschland fehlt bislang eine systematische Untersuchung zur beruflichen Resozialisierung ehemaliger Strafgefangener. Aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Rahmenbedingungen lassen sich die internationalen Befunde nicht ohne Weiteres übertragen.

Das Projekt Die Stereotypisierung und Diskriminierung ehemaliger Strafgefangener in der beruflichen Resozialisierung beschäftigt sich vorrangig mit der Frage, inwieweit ehemalige Strafgefangene im beruflichen Kontext in Deutschland, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, stereotypisiert und diskriminiert werden und welche Einflussfaktoren in diesem Kontext von Relevanz sind. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die beruflichen Chancen ehemaliger Strafgefangener in Deutschland zu schaffen, bestehende Hindernisse und Barrieren im Wiedereingliederungsprozess aufzudecken und praktische Implikationen abzuleiten, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Hierfür wird ein multimethodischer Ansatz genutzt, der qualitative und quantitative Methoden kombiniert, darunter Interviews mit Arbeitgeber:innen und Sozialarbeiter:innen sowie Fragebogenstudien und experimentelle Designs. Das Projekt leistet damit einen Beitrag zum Verständnis der beruflichen Resozialisierung in Deutschland– mit dem Ziel, Resozialisierung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wirksam zu gestalten.

Das Dissertationsprojekt Die Stereotypisierung und Diskriminierung ehemaliger Strafgefangener in der beruflichen Resozialisierungwird im Rahmen eines Promotionsstipendiums von der Studienstiftung des deutschen Volkes sowie durch das Zentrum für kriminologische Forschung Sachsen e.V. gefördert.

Projektleitung: Aileen Krumma